2015�N6��20��(�y)

���I�N���̌o�߂Ɩ��_

�@�@�@�@�@�@�@�\�}�N���o�σX���C�h�̂����炷���́\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�O�y���)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ސM�s

1�D���I�N���̌��݂܂ł̌o��

1�|1�D���I�N���̐���

1942�N(���a17�N)�Ƀu���[�J���[��ΏۂƂ��Đ��肳�ꂽ�J���ҔN���@�́A���a1�X�N

�ɂ͌����N���@�ւƉ��̂���A�z���C�g�J���[���ΏۂƂ�����̂ɉ��߂�ꂽ�B

�@1954�N(���a29�N)�ɂ́A�S�ʉ������s���A�i�@�j�]�����炠������V��ᕔ���̔N���ɉ����A��V�Ƃ͊W�Ȃ��N���z�����肷���z������݂��A�����ĕ��z�I�ȋ@�\��t�^�����B�i�A�j�ی������̌���ɓ������ẮA�����̌o�ϐ�����D�荞�݂Ȃ���A����Ԃ̕��S�̋ύt���}����悤�ی�����i�K�I�Ɉ����グ�Ă����u�i�K�ی��������v���������ꂽ�B����́A�ϗ������ƕ��ە����̗����̖ʂ������A�@���ɂ��N�������̍Čv�Z�����Ȃ��Ƃ�5�N�Ɉ�x���{���邱�Ƃ��K�肳�ꂽ�B(�B)�����̐l���̍���Ƃ���ɔ����N�������̐��ڂ�W�]���āA�V��N���̎x���J�n�N��(��ʒj�q)��55����60��20�N�����Ēi�K�I�Ɉ����グ�邱�ƂƂ����A�Ȃǂɂ��ߑ�I�ȎЉ�ۏᐧ�x�Ƃ��čďo�����邱�ƂƂȂ����B

�@���̂悤�Ȍ����N���ی����x�̉����́A���Ƃ̓��ʂȐg���W�Ɋ�Â����b�I�ȋ��t�ł�������������������p�����������̔N�����x�ɂ��ϗe�𔗂邱�ƂƂȂ�A���a30�N��O���ɂ́A�N���������x�[�X�Ƃ���Љ�ی������ɂ�鋤�ϔN�����x���������Ő������ꂽ�B�܂��A�����Ɏ��c�Ƃ�_�Ƃɏ]������҂ɑ��Ă��A�N�����x���������F�N���v�����{���ׂ��Ƃ̐����}���ɍ��܂��Ă��āA���a36�N�Ɂu�����N���@�v�̐������݂�Ɏ������B

1�|2�D1985(���a60)�N�̔N���@�����

���āA���a30�N��`���a50�N��O���܂ł́A���x�o�ϐ����̔g�ɏ��A�e��N���̐��������������P����A�����̌��I�N���Ɋւ���F���������Ԑ[�܂��Ă������A�Y�Ƃ̔��W�̕s�ύt�ɔ��������҂̋Ǝ�Ԃ̈ړ��������ƂȂ�A�A�ƍ\���̕ϓ��ɔ����N�����x���Ƃ̃A���o�����X�Ƃ������������������Ȃ����̂ƂȂ��Ă����B����ɁA�����҂̕��ω������Ԃ̐L�тɔ����N�������̑�����c��Ȃ��̂��\������A�Ȃ�炩�̑���u���邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ��Ă����B

���̂悤�ȑ����̉ۑ���āA1985(���a60)�N�̖@�����ł́A��b�N���̓������͂��铙�̑�������s��ꂽ�B

1�|2�|1.��b�N�������ɂ��N�����x�̍ĕҐ�

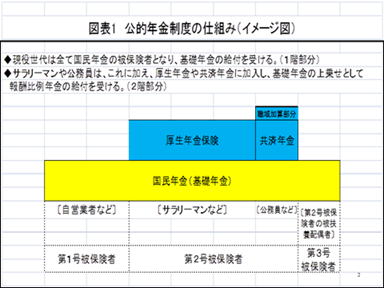

�N���̌n�̒��ł����1�K�����ƂȂ��b�N�������A�����N���⋤�ϔN���́A���̏�

�悹�ƂȂ�2�K������S�����邱�ƂƂ����B�}�\�P�ł��̎d�g�݂̂����悻�̃C���[�W�}���������B

�@�������Ȃ���A���s�̔N�����x�͐��{�̐����ɔ����āA���m��2�K���Ăɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�����A�����{�̎Љ�ۏᐧ�x�R�c�2�K���ĔN���\�z���Ă����B�܂��A�S�������ʂ̐��x�Ƃ��Ċ�{�N����݂��A�����ɂ͌��݂̏���łɗގ������t�����l�ł�V�݂��ď[�āA���̏�ɁA�����̌����A���ρA�����e�N������悹����Ƃ������e�������B��悹�����e�N���̍����͎Љ�ی����Ƃ��ꂽ�B�܂���2�K���Ăł���B

�@�Ƃ��낪�A�V�ł̑n�݂�2�K���ĔN���\�z�ɂ͏��ɓI�ł������Ƃ��������ȁi��

���j�͕ʓr�������n�߂��B�������ďo�������_�́A�\�����͎Љ�ۏᐧ�x�R�c��̍\�z�Ɏ�

�Č�������̂́A���Ԃ͎��Ĕ�Ȃ���̂ł������B�����ȈĂł́A1�K�����Ƃ��đS������

�ʂ̊�b�N����݂���Ƃ������A���̍����ɂ��ẮA�Ǝ��Ɏ蓖�Ă��邱�Ƃ͂����A�V��

�ɐ݂����N�����ʉ�v�̊�b�N������ɁA�����A���ρA�����N���̊e���x���狒�o��������

��点�邱�Ƃɂ����B�������āA1985�N�̔N���@�����ɂ��A1986�N�����b�N������

�����ꍡ���ւƎ����Ă���B

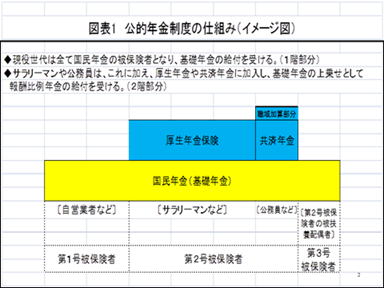

�i���I�N���̃L���b�V���E�t���[�i2012�N�x�j�ɂ��}�\�Q���Q�Ƃ̂��Ɓj

1�|2�|2.�����N�����t�̌o�ߓI�d�g��

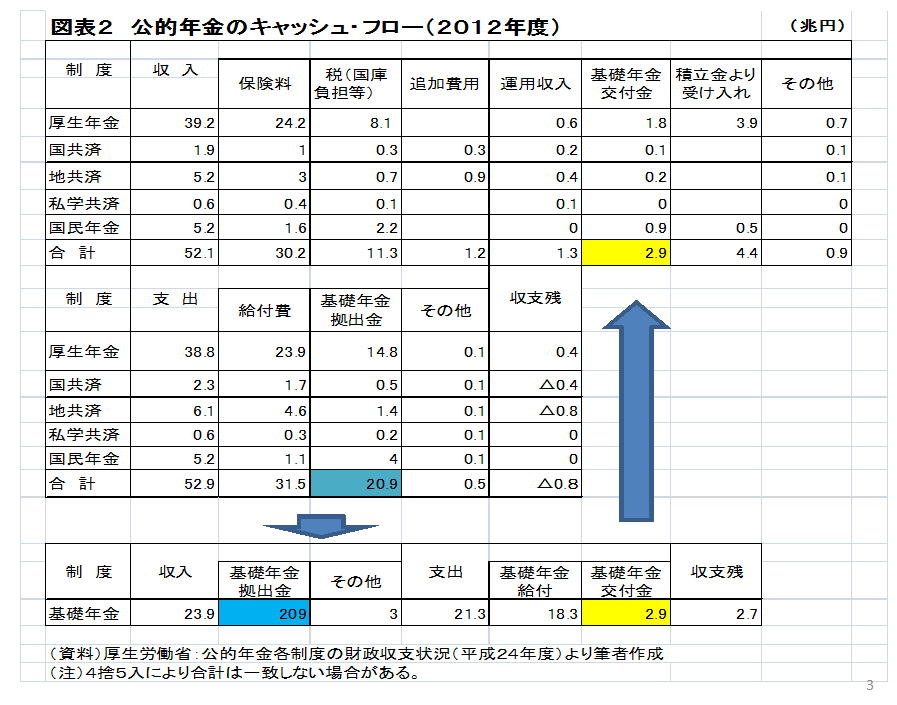

�}�\�R�͌����N���ی��̘V��t�ɗ���Ƃ�A�o�ߓI�d�g�݂ɂ��Đ}���������̂����A����̂���܂��ɂ��Đ����������悤�B

�i�P�j�V��t�̍\��

�@�S�������ʂ̒�z�̘V���b�N���A��65����x������B

�A����ɔ����A�����N���ی��̔�ی��Ҋ��Ԃ̂���҂ɂ��ẮA�u��悹���t�v�Ƃ��ē�����65�����V���̘V������N�����x������B

�B�]���A�����N���̘V��t�͌����Ƃ���60����x�����Ă������Ƃɔz�����A�����̊ԁA60����65�ɒB����܂ŁA�����N���ی��̔�ی��Ҋ��Ԃ�1�N�ȏ゠��҂ɂ��ẮA�V�������N������ʎx������B

�@�C�����N���i���j

�i�Q�j��V��ᕔ���̋��t�����̌�����

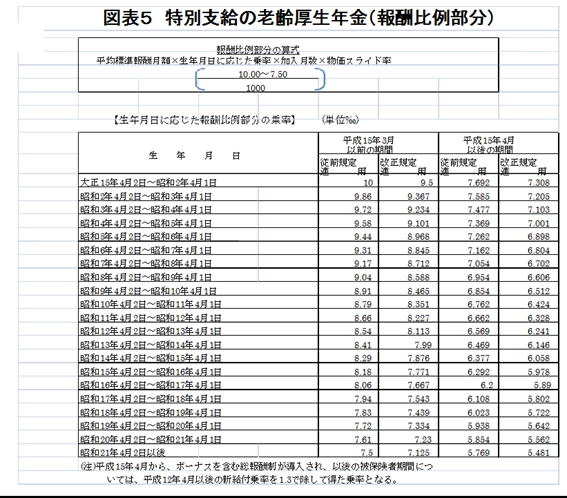

1984(���a59)�N���_�ŐV���ɔN��������҂̕��ϓI�N���z�́A�����̕W����V���z(����)��68%�ɂ��B������̂ł������B���̎��_�ł̕��ω������Ԃ�32�N���x�ł��������A20�N��ɂ͂��ꂪ40�N�ɂ��B����ƌ����܂ꂽ�B�����������ω������Ԃ̐L�тɔ����N�������̑���͔N�����t��̑���v���̍ł�����̂ł��邱�Ƃ���A���ω������Ԃ��L�т镪�ɉ����ĔN���z��}����d�g�݂����邱�ƂƂ����B�܂�A���ゲ�Ƃɕ��ω������Ԃ͈قȂ邪�A�قȂ鐢��ǂ����ŕ��ϔN���z���r����قړ��z�ƂȂ�悤�A�����Ɍ����Đ��N�����ɉ������旦��ጸ�����Ă������ƂƂ����̂ł���B���̓��e�́A�u�}�\�T�@���ʎx���̘V������N��������V��ᕔ�����v�Ɏ����Ƃ���ł���B�Ȃ��A�Q�l�܂łɁA2000�i����12�j�N4��������肳�ꂽ�旦�ƁA2003(����15)�N4�����瓱�����ꂽ����V���ɂ��旦���f�ڂ��Ă������B

�i3�j�S�������ʂ̊�b�N�����x��

1985(���a60)�N�̌��I�N�����x�̉����ɂ��A�����N���͑S�������ʂ̊�b�N�����x�����鐧�x�ƂȂ����킯�����A�����N���̔�ی��҂̓K�p�͈͂��g�傳��A��p�ҔN���e�@�̔�ی��ҋy�ёg�����₻�̔z��҂Ȃǂ�����������ی��҂Ƃ��ꂽ�B��̓I�ɂ͎���3��ނƂȂ����B

�@�E��1����ی��ҁc�c���{�����ɏZ���̂���20�Έȏ�60�Ζ����̎ҁi�������A��2����

�ی��ҁA��3����ی��ғ��������j

�@�E��2����ی��ҁc�c��p�ҔN���e�@�̔�ی���

�@�E��3����ی��ҁc�c��2����ی��҂̔�}�{�z��҂ł�����20�Έȏ�60�Ζ����̎ҁB

�@�@�@�@�u��}�{�z��ҁv�Ƃ́A��Ƃ��đ�2����ی��҂̎����ɂ�萶�v���ێ�����Ă�

����������B

�@�����N���̕ی����́A��1����ی��҂͉����҂��@���̒�߂���z�����ꂼ�ꋒ�o����

���A��2����ی��ҋy�ё�3����ی��҂ɂ��ẮA�����N���ی����͋��ϑg�����炻�̐l

�����̕ی����ɑ�������z���A��b�N���̉�v�Ɂu���o���v�Ƃ����`�Ŗ��N�x���S���͔[�t

���邱�ƂƂȂ��Ă���̂ŁA�X�ɍ����N���̕ی��������o����K�v�͂Ȃ��B

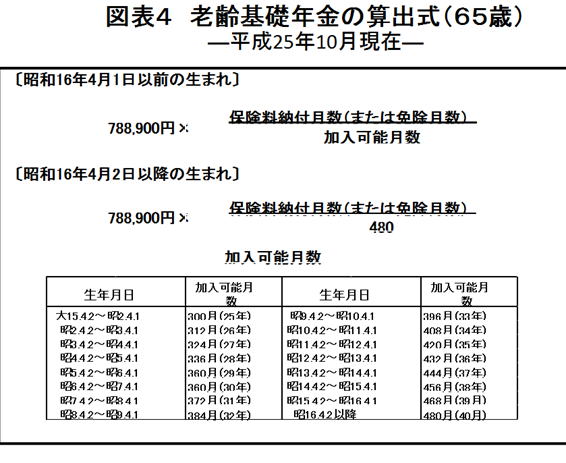

�@���t�ɂ��ẮA��65�ɓ��B�����Ƃ��ɁA�}�\4�Ɏ��������ɂ��Z�o���ꂽ���z��

�x�������B�����\�N���̏���́A480����(40�N�j�ł���B

(4)��z�����̌�����

�܂��A��b�N���̎x���Ɋ֘A���āA���ʎx���̘V������N���̂����A��z�����Ɋւ����

�����ɂ��āA���̂悤�ȑ[�u���u����ꂽ�B

��Ɏ������u�}�\2�@�����N���̌o�ߓI�Ȏd�g�݁v�����Ă��炢�����̂����A60�N�@�����̖ڋʂƂ��āA�T�����[�}���ɕ}�{����Ă���Ȃɂ��V���b�N�������t���邱�ƂƂȂ��āA�]���͐��т�P�ʂƂ��ĕv�ɂ����x������Ă�����z�����������N���z�i�U�։��Z���܂ށj��v�ƍȂ̂��ꂼ��̘V���b�N���̍����Ƃ��ď[������Ƃ������Ƃ��A��̓I�ɂ́A�����@�{�s��59�Έȏ�̎҂���z�����̒P���́A�����͐��т�P�ʂƂ��Đ��x���g�ݗ��Ă��Ă������Ƃ��炩�Ȃ荂�z�ł��������A����������N���@�Œ�߂�V���b�N���̐����ɍ��킹�邽�߂�20�N�̌o�ߑ[�u�������Ēጸ������[�u���u����ꂽ�B

�@�u�}�\�U�@���ʎx���̘V������N������z�������v�ŁA20�N�����Ēጸ���ꂽ��z����

�̒P���̐��ڂ����������A�吳15�N4��2���`���a2�N4��1���̎Q�l�P����100�Ƃ���

�Ə��a21�N4��2���ȍ~���܂�̎Q�l�P���͖�47���̌����ƂȂ��Ă���B�������A���ۂ�

�x���ɓ������ẮA65����x�������V���b�N���̐��n�x(���x���z����)�����Ă��āA

���������ɂ͐��N�����ɉ����ď���K�����݂����Ă����B���a4�N4��1���ȑO��420

��(35�N)������ƂȂ��Ă����̂ŁA��������������ꍇ�̌������͖�40���ƂȂ�B

�Ȃ��A���̍ۂ����犸���ďq�ׂĂ������A�T�����[�}���̐�Ǝ�w�ł����3����ی���

�Ɋւ��āA�ی������x����Ȃ��ŘV���b�N������̂͂��������Ƃ����咣���Ȃ���邱�Ƃ��܂܂��邪�A���X�͕v�ɐ��ђP�ʂŎx������Ă����̂��������̂ŕی����͑��ς�炸�v�����S���Ă���Ƃ������Ƃ�ǂ��������Ă��炢�����B

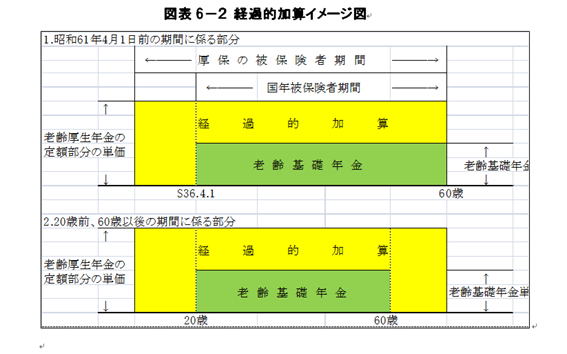

(5)�o�ߓI���Z

���āA���ʎx���̘V������N���̒�z���Z����65�ɂȂ��ĘV���b�N���Ƃ��Ďx����

���ꍇ�ɂ́A�o�ߓI���Z�z�Ƃ����d�g�݂��p�����Ă���B

�@���ʎx���̘V������N���̒�z�����́A���N�������Ƃɒጸ����Ă�����Ȃ��V���b�N

����荂�z�ł���̂����A�o�ߓI�ɔN�������̉~���Ȉڍs��}�邽�߂ɁA��z�����ɑ�����

��N�����t�̊z�ƘV���b�N���̍��z���A�V������N������A�o�ߓI���Z�Ƃ��Ďx�����邱

�ƂƂ��Ă���B

�@���̑��ɁA�V���b�N���̔N���z�̌v�Z�̊�b�ƂȂ�̂́A���a36�N4��1���ȍ~�̊�

�Ԃł���A����20�ΈȌ�60�Ζ����̊��Ԃł���B�]���āA���a36�N4��1���O�̌����N

���ی��̔�ی��Ҋ��ԋy��20�ΑO�A60�ΈȌ�̌����N���ی��̔�ی��Ҋ��Ԃ́A�V���b

�N���Ƃ��Ă͋��t����Ȃ����ƂƂȂ邽�߁A�����̊��ԂɌW���z�����ɂ��Ă��V���

���N���Ƃ��Ďx�����邱�ƂƂ��Ă���B�������A�o�ߓI���Z�́A��z�����̏�����������x

�Ƃ���B

�@�����}�Ŏ����ƁA�u�}�\�U�|�Q�o�ߓI���Z�C���[�W�}�v�̂Ƃ���ƂȂ�B

���Ȃ݂ɁA480����(40�N)���������ꍇ�̒�z�����ƘV���b�N���̊֘A��}������ΐ}�\�U�|�R�̂Ƃ���ł���B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�}�\�U�|�R�@��z�����ƘV���b�N���Ƃ̊֘A �@�@480�����i40�N�j�����̒�z���������z�ƘV���b�N���Ƃ̊֘A�𐔒l�Ŏ����A �@���̂Ƃ���ł���B�i����23�N�x�j �@�E��z���������z��1,676�~�~1.000�~480�����~0.981��789,195�~�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i65,766.3�~�^���j �@�E�V���b�N���̊z�i20�`60�Ή����A���ᐅ���̊z�j�@788,900�~�@�@�@�@�A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i65,741.7�~�^���j �@�E�@�|�A���o�ߓI���Z�ƂȂ�B �@�@�@789,195�~�|788,900�~��295�~�i24.6�~�^���j�@�@�@�B �@(�Q�l) �@�@�V���b�N���̎Z��ΏۂƂȂ��������N���ی��̉����Ҋ��Ԃ�480�����ɖ����Ȃ� �@�@�ꍇ�ɂ́A��z���������z�ƘV���b�N���Ƃ̍��z���o�ߓI���Z�ƂȂ�B |

1�|2�|3�D60�Α�O���̘V��N���i��z�����j�̐ؑց|1994(����6)�N�̖@����

�����Ɂu�P�|�Q�|�Q�@�����N�����t�̌o�ߓI�d�g�݁v��(1)�V��t�̍\���̂Ƃ���ŏq�ׂ��悤�ɁA�V������N���́A65�ΈȌ�V���b�N���ƕ����ăT�����[�}���ł������҂̘V��ۏ���s�����̂ł���B���ꂪ�]���̎戵���Ƃ̊֘A�ŁA�����̊�60�����z�����ƕ�V��ᕔ�������ʎx���̘V������N���Ƃ��Ďx������āA�T�����[�}���ł������҂�60����ސE���ĔN���������J�n�ł��邱�ƂƂȂ��Ă���B

�@������A1994(����6)�N�̖@�����ł́A21���I�̒�����Љ�����͂��钷���Љ�Ƃ���

�Ƃ����ړI�̂��߂ɁA�u60�Α�O���̎҂ɂ��ẮA���ʎx���̘V������N��������҂̌p

���ٗp��ďA�Ƃ�O��Ƃ����N���ɉ��߂�v�Ƃ��āA�u�ʌ̋��t�v�i�u�����N���v�Ƃ�����

�ꂽ�v�j�Ƃ����ď̂œ��ʎx���̘V������N���̊z���V��ᕔ���݂̂̔N���z�Ƃ��邱��

�Ƃ��A��z�������A�j�q�ɂ���2002�i����14�j�N����2014�i����26�j�N�ɂ�����3�N��

�Ƃ�1���x���J�n�N��������グ�A12�N������65�Ύx���J�n�����������邱�Ƃɂ����B

���̒�z�����̎x���J�n�N��i�K�I�Ɉ����グ��ꂽ�ڍד��e�͐}�\7�Ŏ����Ƃ����

����B�i���q�̏ꍇ��5�N�x��ƂȂ�B�j

�@���̌��ʁA1949(���a24)�N4��2���Ȍ�ɐ��܂ꂽ�҂͒�z�����͎x�����ꂸ�A65����V���b�N���{�V������N���i��V���N���y�ьo�ߓI���Z�j�����邱�ƂɂȂ����B

1�|2�|3�D60�Α�O���w�̘V��N���i��V��ᕔ���j�̐ؑց|2000�i����12�j�N�̖@����

�@�O��̕���6�N�̉����ȗ��A�킪���̏��q�E����̌X���͈�w�[�����𑝂��A�����̘J���͐l���̋}�����m��������Ă����B

�@2000�N�̉����ɓ������ẮA�܂���P�ɁA���͂��钷���Љ�̎����Ɏ����邱�ƁA�����đ�2�ɁA�Љ�A�тƎ����w�͂̓K�ȋύt��}�邱�ƁA����ɑ�R�ɁA����ԁE������̌��������m�ۂ��邱�ƁA��3�_����̓I�ȖڕW�Ƃ��Čf�����Ă����B

�@���̂悤�ȖڕW�ɏ]���āA���t�����̓K�����i���t�旦1000����7.5��1000����7.125�Ƃ���B�������A�o�ߑ[�u����j�A60�Α�O���̘V������N���̌������i�x���J�n�N��̈��グ�A��ی��Ҏ��i��70�Ζ����܂ł̉����j���V���̓����ȂǁA���v�̉������s�����ق��A�����N���ɂ����Ă͊w���̕ی����̔[�t���ᐧ�x��ی����̔��z�Ə����x��n�݂���ȂǁA�܂ߍׂ��Ȍ��������s���Ă���B

�@���ʎx���̘V������N���̕�V��ᕔ���̈��グ�X�P�W���[���́A�}�\�V�ɂ܂Ƃ߂Ď����Ă������B�i���q�̏ꍇ��5�N�x��ƂȂ�B�j

2�D�ی����͂ǂ��Ȃ��Ă���H

�]���䂪���̌��I�N�����x�ł́u�����Čv�Z�v���Ȃ���Ă����B����́A�l���E�o�ϓ����ȂǔN������芪�����l�����Ȃ���A5�N���Ƃɏ����̌��ʂ��������ē��ʂ̕ی������S�����߂�����ł������B�Ƃ��낪���̕����ɑ��ẮA�u�����Čv�Z�̂��тɕ��S��������B����ł͏����ǂ��܂ŕی������S�������邩�킩��Ȃ��v�Ƃ̔ᔻ���o�Ă��āA���̂��߁A5�N���Ƃɕی�����������������ύX���邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B

�@������2004�i����16�j�N�̖@�����ŁA�u�ی��������Œ�����v�������B����́A�ŏI�I�ȕی����i���j���������炩���ߒ�߁A�����Ď��Ԃ������Ċɂ₩�ɋ��t���������Ă����d�g�݂ł���B�������A�����������邽�߁A���Ȃ��Ƃ�5�N�Ɉ�x�͐��{���u�����̌����y�ь��ʂ��i�������j���쐬���A���\���邱�ƂƂ��ꂽ�B�ŋ߂̍������́A2009�i����21�j�N2���Ɍ��\���ꂽ�B

�@��̓I�ɂ́A�N�����t�z�ƌ��𐢑�̕��ϓI�Ȓ����Ƃ̑Δ�i������֗��j�́A2004�i����16�j�N�ɂ͕W�����т̗��59.3���ł��������A�����̍������ł́A2023�N�ȍ~�ɂ����鏊����֗���50.2���Ƃ���A�Ƃ��ꂽ�B

���́u�ی��������Œ�����v�̓����ɂ��A��ʔ�ی��҂̏ꍇ�A�ی�������2004�i����16�j�N9������13.934���ƂȂ�A�Ȍ㖈�N0.354���i�{�l���S��0.177���j�������グ���(2013�N10�������17.12��)�A�ŏI�I��2017�i����29�N�j9�������ʁA�B�����E�D���A��JR�A��JT�A���_�ы��ƒc�̂��܂߂Ă��ׂ�18.3���ƂȂ�B

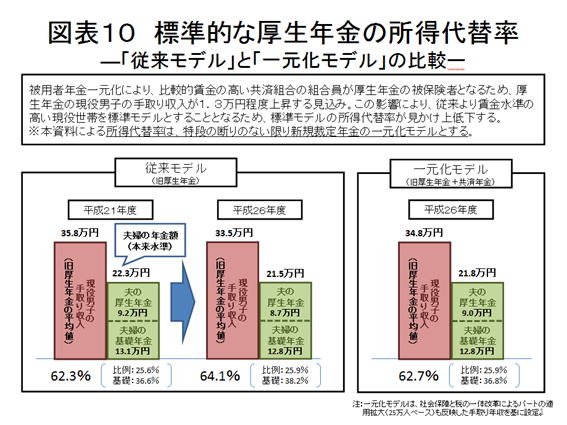

�@�}�\�W�ł́A�����N���ی������������N���ی���(����16�N�@��)�Ɣ�r�ł���悤���L���ĕ\�������B�����N���ی������́A�V������N���E�V���b�N���i�v�E�ȕ��j�E�����N�������܂ނ��Ƃɂ�荑���N���ی����ɔ�ׂĊ����Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A���ۂ̍����N���ی����́A���N���߂Œ�߂�ی������藦���悶�Č��肳���B

3�D�}�N���o�σX���C�h

3�|1�D�����Q�V�N�x�̔N���z�����@

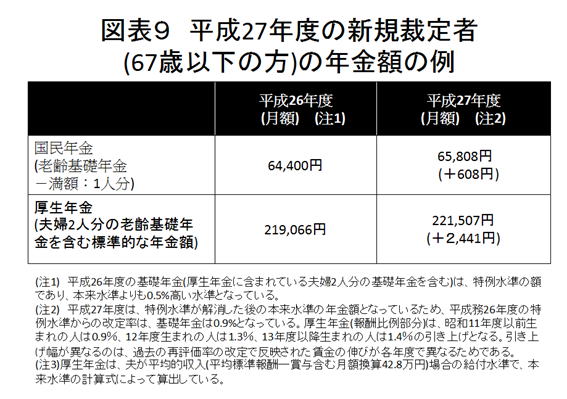

����27�N1��30���ɁA�����J���Ȃ͕���27�N�x�̔N���z����ɂ��Č��\�����B���\���ꂽ�N���z�̗�͐}�\�X�̂Ƃ���ł��邪�A����26�N���ς̑S������ҕ����w������ᐅ���̒i�K�I�ȉ����A�}�N���o�σX���C�h�ɂ�钲���ƍ��킹�āA��{�I�ɂ�0.9%�̈��グ�ƂȂ�B�҂̎��z���ς��̂́A�ʏ�4�����̔N�����x������6������ł���B

(�}�\�X����)����27�N�̊�b�N���̐������@65,808�~�i��j�|���@�U�T,�O�O�W�~(���j

3�|2�D�}�N���o�σX���C�h�Ƃ�

�@�}�N���o�σX���C�h�́A2004�N(����16�N)�̔N�����x���v�ɂ���ē������ꂽ�B�u�����╨���̉��藦�����Ċɂ₩�ɔN���̋��t����������d�g�݂ł���A���̃}�N���o�σX���C�h�ɂ�鋋�t�����̒����𑁋}�ɊJ�n���邱�Ƃ́A�����̔N���҂ł��錻�𐢑�̔N���������m�ۂ��邱�ƂɂȂ���v�ƌ����J���Ȃ͐������Ă���(����27�N1��30���t�v���X�E�����[�X)�B��̓I�ɂ́A�����N���@��27����4�ƌ����N���@��43����4�ɋK�肳��Ă��āA�����ی��҂̌����ƕ��ϗ]���̐L�тɊ�Â��āu�X���C�h�������v���ݒ肳��A���̕�������╨���̕ϓ��ɂ��Z�o�������藦����T������B���̃}�N���o�σX���C�h�ɂ�钲���́A���ᐅ�����������ꎟ����{����邱�Ƃ��@���ɋK�肳��Ă���B

�@�Ȃ��A���s���x�ł̓X���C�h�̎��������́u���ډ����z�v�������Ȃ��͈͂ōs�����̂Ƃ���Ă���B���Ȃ킿�A�i�@�j������x�A�����E�������㏸�����ꍇ�́A�X���C�h���������̔N���z�������s����B�i�A�j�����E�����̐L�т��������āA�X���C�h�̎������������S�ɓK�p����Ɩ��ڊz���������Ă��܂��ꍇ�ɂ́A���ڊz�������Ƃ���B�i�B�j�����E�����̐L�т��}�C�i�X�̏ꍇ�ɂ́A�����╨���̉��������͔N���z�����������邪�A����ȏ�̈��������͍s��Ȃ��B

���Ȃ݂ɁA����27�N�x�̃X���C�h�������́A���̂Ƃ���ł���B

�@����27�N�x�̃X���C�h�����������I�N����ی��Ґ��̕ϓ���(��0.6%)�~����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(����23�`25�N�x�̕���)

�]���̐L�ї�(��0.3%)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����0.9%

�@����26�N�������ł́A����27�N�x�̃X���C�h�������́�1.1%�ƌ�����ł������A60�Έȏ�̍���Ҍٗp�������݂����i���ƂȂǂɂ������N����ی��Ґ��������������ƂŁA���ۂ̃X���C�h�������͌����݂����Ⴍ�Ȃ����B

�@�@

3�|3�D����26�N�������،���

�@�����J���Ȃ́A����26�N6��3���̎Љ�ۏ�R�c��N������ŕ���26�N�������،��ʂ����\�����B�N�����x�ł́A5�N�Ɉ�x�A�ŐV�̐l����o�ς̓�����D�荞�O���N�������ɓ������A�����ނ�100�N�Ԃ̔N�������ɂ��Ď��x�̃o�����X���ۂ���Ă��邩��������B����������Ƃ��u�������v�ŁA�}�N���o�σX���C�h�ɂ�鋋�t�����̒������Ԃ�ŏI�I�ȋ��t�����̂ق��A�ϗ������̌��ʂ��Ȃǂ��쐬����B

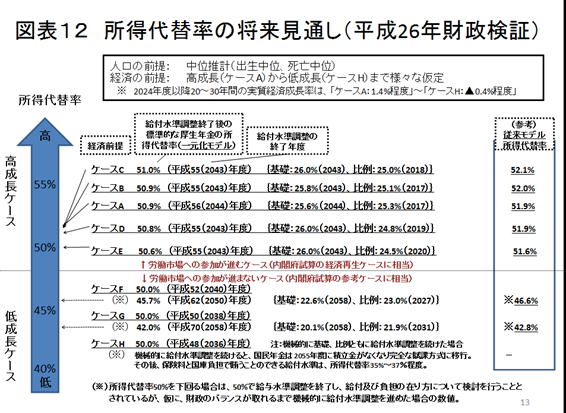

�@���t�����̐��ڂ́A�W���I�Ȍ����N���́u������֗��v�Ō��Ă����B����́u�����N�������̌���j�q�̃{�[�i�X���܂ޕ��ϓI�Ȏ�������v�ɑ���u40�N�ԕ��ϓI�Ȓ����œ������v�ƑS���Ԑ�Ǝ�w�������Ȃ̕v�w���т̐V�K�ْ莞�̔N���z�v�ŁA�����̉�����50���Ɩ@�艻����Ă���B�܂��A���̍������܂ł�50���������ƌ����܂��ꍇ�̓}�N���o�σX���C�h�ɂ�鋋�t������������߁A���߂ċ��t�ƕ��S�̂�������������邱�ƂɂȂ��Ă���B�Ȃ��A�W���I�Ȍ����N���̏�����֗��́A�}�\10���Q�Ƃ��ꂽ���B

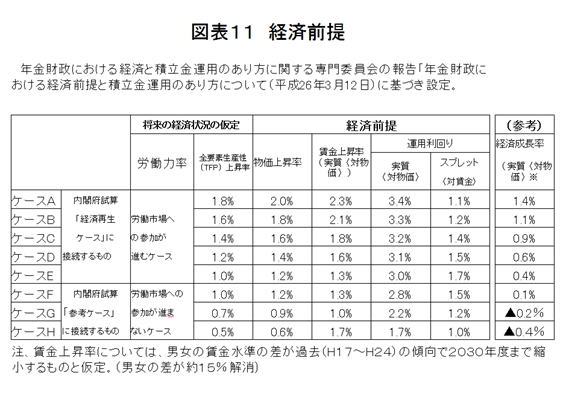

�@�N���̍����͌o�ς̓����ɑ傫�ȉe�����邽�߁A����̍������ɂ����ẮA�u�N�������ɂ�����o�ϑO��Ɛϗ����^�p������ɂ��āi����26�N3��12���j�v�Ɋ�Â��P�[�X�`�\�g�̕����P�[�X��ݒ肵�Ă���i�}�\11�j�A�l�����ʂɌ����Ă݂Ă�8�ʂ�̎��Z���ʂ�������Ă���B8�ʂ�̂����A�o�ϐ������i�ރP�[�X�`�\�d�́A�T��100�N�ԁi26�N�������ł̍����ύt���Ԃ�2110�N�܂Łj�̒����Ō����ꍇ�ł��A������֗�50���ȏ���ێ������܂��x�ύt���͂��邱�Ƃ��ł��Ă���B����A�o�ς̒ᐬ����z�肵���P�[�X�e�`�g��3�p�^�[���ł́A5�������荞�ނ܂Ő����܂ŃX���C�h�����������Ȃ��ƍ����o�����X���Ƃ�Ȃ��Ƃ̌��ʂƂȂ���(�}�\�P�Q)�B

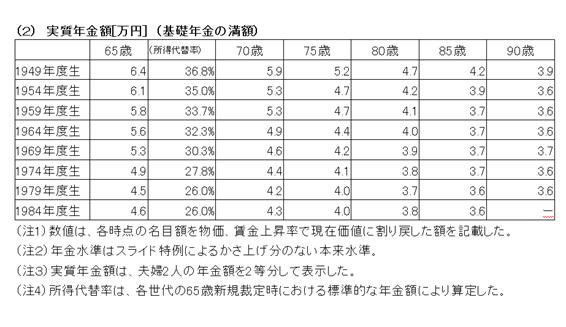

�@�����ĕ���26�N6��27���ɁA��22��Љ�ۏ�R�c��N������ɕ���26�N�������؊֘A��������o���ꂽ���A���̒��Ő��N�x�ʂɌ����N����̔N���z�̌��ʂ��������ꂽ�B�����ł́A�o�σP�[�X�b�A�P�[�X�d�A�y�уP�[�X�f�ɂ��āA�N�x�ʂɌ����N����̔N���z���ʂ��Ƃ��āA�����ŕ���26�N�x�Ɋ���߂����z�A����сA���̎��X�̌��𐢑�̎�������ɑ���䗦��������Ă���B

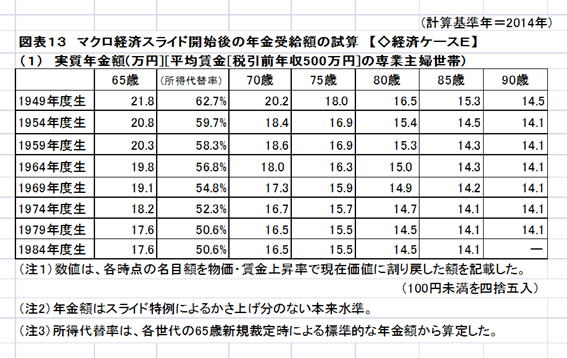

�����̒�����A����21�N�������Ŋ�{�Ƃ��ꂽ���̂ɋ߂��P�[�X�d�ɂ��āA�N���z������㏸���Ō��݂̉��l�Ɋ��Z�������̂�}������(�}�\13�i1�j�A�i2�j)

�@�����̌��ʂ��ɂ��āA�����J���Ȃł́A���̂悤�ɉ�����Ă���B

�@ �N���z�����n�߂��N�̔N���z�i�V�K�ْ�҂̔N���z�j�ɂ��Ă��A���{�o�ς̍����⍂��҂Ȃǂ̘J���s��ւ̎Q�����i�߂A���̔N�����x�̉��A50���ȏ�̋��t�������m�ۂ��Ă����邱�Ƃ��m�F����Ă���B

�A ����A�N�������n�߂��N�ȍ~�̔N���z�i���ْ�҂̔N���z�j�́A���t���������i�}�N���o�σX���C�h�j�I����͕����̏㏸�ɉ����ĉ��肳��邽�߁A�w���͈͂ێ������d�g�݂ł��邪�A�ʏ�͕����㏸�����������㏸���̕����傫�����߁A���̎��X�̌��𐢑�̎�������ɑ���䗦�͊ɂ₩�ɒቺ���Ă����B

�B ����ɁA���t�����������Ԃɂ����ẮA�V���ɔN�������n�߂�҂����łȂ��A���ɔN�������n�߂Ă���҂ɂ��Ă��N�����肪�ɂ₩�ɗ}������邱�Ƃɂ��A�N���z�̌��𐢑�̎�������ɑ���䗦�͒ቺ����B

������w���Ŏ����ƁA�V�K�ْ�z�́A�����N���i�v�w2�l�̊�b�N�����܂ށj�̏ꍇ��

1949�N���܂ꂩ���30�N���20���̌��ƂȂ�B�܂��A���ْ�҂�1949�N���܂��85�ɂȂ���30�����A1964�N���܂�ł���30���㌸�ƂȂ�B��b�N���Ɏ����ẮA�V�K�ْ�ҁi���z�j��1949�N���܂ꂩ���30�N���30���̌��ƂȂ�A���ْ�҂�1949�N���܂ꂪ85�ɂȂ�Ɩ�34���̌��A1964�N���܂����34���̌��ƂȂ�B

�@���������N���z�̌����̌����݂ɂ��ẮA�ŋߑ����̏T�����Ȃǂł����グ���A�����̓ǎ҂���S����ꂽ�悤�����A�M�҂͗����ɂ����Ď��̂悤�Ȉ�ۂ����������B

�@ �����J���Ȃ̃v���X�E�����[�X(����27�N1��31���t����27�N�x�̔N���z�̉���ɂ���)�̒��Łu���̃}�N���o�σX���C�h�ɂ�鋋�t�����̒����𑁊��ɊJ�n���邱�Ƃ́A�����̔N���̎҂ł��錻�𐢑�̔N���������m�ۂ��邱�ƂɂȂ���܂��B�v�Ɖ�����Ă��邪�A���ǂ͏����̐V�K�ْ�҂���ْ�҂̋��t�����k���A���̐�����艺���邱�ƂɂȂ�͖̂��炩�ł���B

�A ���Ɋ�b�N���͋��z�����Ȃ������ɋ��t�����̐艺�����������悤�ł��邪�A�S�������z�҂Ƃ͂������A�����ی�̑Ώێ҂𑝂₷���ƂɂȂ���̂ł͂Ȃ����B�Љ�ۏ�R�c��̒��ł́A��b�N���̐����_�E���ɂ��Ă͌��@��25���̐������Ƃ̊֘A�Ȃǂ��c�_����Ă���悤�����A���̕ӂ͖�肪�Ȃ��̂��B

�B �o�ϐ����̂��߂ɂ́A�l����̊g�傪�s���ł���A�䂪���͌l������Ȃ����Ƃ������O�̊W�@�ւ���w�E����Ă���Ƃ���ł��邪�A�l����͂܂��܂���ׂ�ɂȂ�A�o�ϐ��������݉�����̂Ɏ�����̂ł͂Ȃ����B

�C �N�����x�̂������������͓����҂̈ӗ~��r�������邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����B���傤��50���炢�̌���J���҂��g�߂ɂ���̂ŁA�}�\13�̐����������āu�ǂ��l���邩�v�ƕ����ƁA�u�ǂ����N���͂��炦�Ȃ����̂Ǝv���Ă���v�u������߂Ă���B�v�Ƃ������������Ԃ��Ă����B���͎Љ�ۏ�̎��炴�镔���́u�����v���u�����v�ŕ₤�Ƃ����l������A��ƔN��(���o�^)�̓K�p�͈͂��l�ɂ��g�傷��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��������Ă���悤�����A���̎Љ�ۏᐧ�x�������l�B���������邽�߂ɂ́A�����Ɗv�V�I�ȍl���������ׂ��ł͂Ȃ����낤���B

�D �����J���Ȃ́A�����N���̔[�t����60������70���ɏグ��Ƃ����Ă��邪�A���x�̓��e��m��Βm��قǖ��[�҂������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A���J�ȔN���ǒ��́A�w�Z����̏�ŎЉ�ۏᐧ�x�ɂ��Č[�ւ���Ƃ����Ă��邪�A�}�N���o�σV�X�e�����K�p���ꂽ�N�����t�̓W�]���ɂ��āA�ǂ̂悤�ɂ��ė��������߂Ă����̂��낤���B

���Ȃ݂ɁA�u�c�h�`�l�n�m�c�������������v�i�R�茳�̃}���`�X�R�[�v��336��2014�N7��2���j�ŁA�R�莁�́u�N���̏������ɍł��߂��̂��P�[�X�f�Ȃ����P�[�X�g�ł��邱�Ƃ́A�قڏO�ڂ̈�v����Ƃ��낾�B�v�Ƃ��āA�u�����J���Ȃ��z�肵���u�ň��v�ł���P�[�X�g�������,���s���x�ǂ���@�B�I�ȋ��t���������𑱂���ƁA2055�N�ɐϗ������͊����A���̌���I�N���́u���S�ȕ��ە����v�ɂȂ�A�ی����ƍ��ɕ��S�ł܂��Ȃ����Ƃ̂ł��鋋�t�����́u������֗�35���`37�����x�v�Ƃ���i�}�\12���i���Q�Ɓj�B

�@�܂��A���o�r�W�l�n�m�k�h�m�d�i2014�N7��10���j�ŏ����ꐳ���́A�u�ߓx�ɔߊς���K�v�͂Ȃ����A�l�������������o�ϐ�������ቺ������v���̈�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���v�Ƃ��āA�e�G�R�m�~�X�g�@�ւ�2,020�`2040�N��̎����f�c�o�������̓}�C�i�X�ɂȂ�Ƃ������Z���o���Ă���̂��Љ�Ă���B

4.����̉ۑ�

�O�߂ł́A�������،o�ό��ʂ��P�[�X�d�̔N���z�̌��ʂ��������āA�����W�]�̌������ɂ��ď������ׂ̂����A�}�N���o�σX���C�h�́A����27�N����@�艻���ꂽ�Ƃ�����{�ɂ�����Ă���A�Љ�ۏ�R�c��ł́A�u�f�t���̂Ƃ��ł����{���ׂ��ł���B�v�Ƃ������c�_���Ȃ���Ă��āA����̐��ڂ��Ƃ��Ȃ邩�����ڂ���Ă���Ƃ���ł���B

���R�̂��ƂȂ���A���s���x��O��Ƃ������A�����N���̖��[�Ō����N���̋��t�������ቺ���錻�ۂ����̂܂�����ł���A�܂��A�����ɐ��������}�N���o�σX���C�h�̓K�p�ɂ��N���z�̌����̌X���͔������Ȃ��B�����ɂ����āA�N�����x�̔��{�I���v������ꍑ���̑I�����̒��ɉ�������ׂ��ł���ƍl����B

�u��b�N���̐ŕ������v�ɂ��ẮA�O���ō̗p���Ⴊ���Ȃ��炸����䂪���ł�2004�N�����瑽���̋c�_���Ȃ���Ă������A���܂����ɁA���̎���̈�Ƃ��āA�L�u�c��(���P)�ɂ��2008�N12��25���ɔ��\���ꂽ�u���܂����A�N�����x�̔��{���v���B�v�|���}�h�ɂ��N�����x���v�Ɋւ���\���Љ�A����̌����ۑ�Ƃ��Ď��グ�邱�Ƃ��Ă������B

�i���P�j�L�u�c���Ƃ́A�O�c�@�c���@��c�@�B�A���@���c����A���@�}��K�j�A

�@�@���@�͖쑾�Y�A���@�Ð쌳�v�A���@������u�A���@�T��P���Y�i���������c�������j

�@���ł́A���s�̔N�����x�ɑ��Ď��̂悤�ɑΏ�����Ƃ��Ă���B

3�̌���

����1�A���s���x�����{�I�ɉ��߂�

����2�A�킩��₷���A�����Ȑ��x�Ƃ���

����3�A�^�̍����F�N�����m�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���v�̋�̑�

�@��b�N�����ʂ����ׂ������͍Œᐶ���ۏ��Ɩ��m�Ɉʒu�Â���ׂ��ł���B�����ł́A�Ӗ��̂�����z���ݒ肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�N���̗p��ɏ]���A���t�������Ɍ��߁A

����ɍ��킹�č����B����u���t���āv�ł���B

�@�����A������ᕔ���͏]�O�����ۏ�Ɩ��m�Ɉʒu�Â���ׂ��ł���B�������̕��S���Ⴏ��A����ɉ����ď��Ȃ��N���A������Α����N���ƂȂ�B�N���̗p��ł����A���o���������ɉ����Ď���I�ɋ��t�����܂�u���o���āv�ł���B

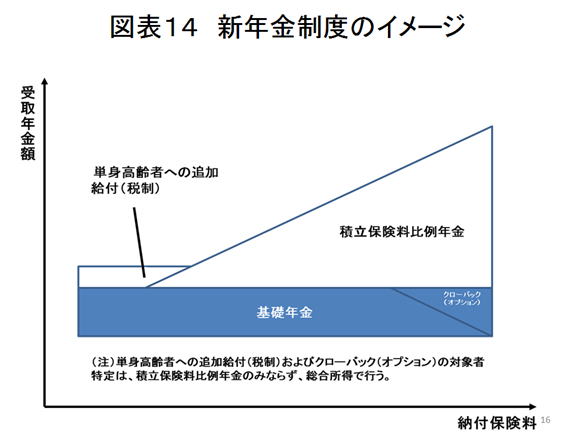

��b�N���\�Œᐶ���ۏ�̖��m��

(1)1�l������A���݂̍������������ɂ����錎�z7���~���x�̋��t�����������ɂ킽��m�ۂ���B���ۂ̋��t�����́A���N�ی����A���ی����A����э��E�n���̑d�ŕ��S�Ƃ̐��������͂���(����)�B����ŁA�������w�ɑ��ẮA�N���ېŌ������A���邢�̓J�i�_�N���[�o�b�N���x�����ɂ�鋋�t�}��������̃I�v�V�����Ƃ���B

(2)�����ɂ́A�ł����Ă�(����)�B���̏ꍇ�A���ׂĂ̍����ɏ����ʂ��ĕ��S�����߂Ԑڒ����ł��邱�Ƃ���[�ŋ`���҂����Ȃ�������̃����b�g���傫������ł���łƂ��邱�Ƃ������ł���(�㗪)�B

�ϗ��ی������N��(�������̏������N��)�ւ̈ڍs

(1)�ی����̖��̂��Ƃɍ��������p������ȏ�A�����ĕ��z���ɗ͔r�����A�������ɔ[�߂��ی����ɉ����ċ��t���Ȃ���鐧�x�Ƃ���B���̊ϓ_����A���̂��u�ϗ��ی������N���Ƃ���B

�i2�j���o���Ăł��邱�Ƃ���A���t�������͂��߂���ݒ肳��邱�Ƃ��Ȃ��B�܂��Ɏ����w�͂𐭕{���x�����鐧�x�ł���B

�i3�j���s�̊e�퐧�x�����A�ϗ��ی������N���̑Ώێ҂́A�S�A�Ǝ҂���{�Ƃ���B���̏ꍇ�ɂ́A����̏����ߑ����x�̌����A���c�ƎҁE�_�ы��Ǝ҂̘V�㏊���⏞�j�[�Y�ɓI�m�ɑΉ��ł���d�g�݂Ƃ��邱�ƂȂǂ��O��ƂȂ�B

�i4�j���̍ہA�����N������V��ᕔ�������ł�270���~�Ƃ���鏃��(�ϗ����c��)�̉������������Ȃ��B����ɂ́A�ϗ��ی������N������������Ɋւ�炸�A�㐢��ɍ����I�c�P��摗�肵�Ȃ����߂ɂ��A������ƌ���������˂Ȃ�Ȃ�(�㗪)�B

�}�\14�ɐV�N�����x�̃C���[�W�ɂ��Đ}�������B

��R�X�g���m���Ȏ��s�̐��̊m��

5�D�ނ���

�@�̃����o�[�̈�l�ł���͖쑾�Y�搶�́A�����g�̃u���O�u���܂߂̎�������v�ŁA�u�N��������}�N���o�σX���C�h�v�Ƒ肵�āA������̉�������قł��ނ��т�z���Ă���̂�����Ə������Ȃ��Ă����̂ɂ��Ƃ��Đ������Ă���A�܂��A����Ŋ�b�N���̕��S��ŕ����ɑւ���ׂ����Ƃ������咣���Ă�����B�܂��A�S���{�N���ґg���i�{���F�����s���A�g�������F112,300�l�i2015�N3�����݁j�́A�S�z���ɕ��S�ɂ��Œ�ۏ�N��8���~��1�K�����Ƃ��A�����ɉ����Ĕ[�t�����ی����Ɍ������N����2�K�����Ƃ��鐧�x���Ă��Ă���B

�@�u�N�����x�̔��{���v�v���咣����L�u�c���́A�W�҂Ō����N����V��ᕔ���Ɋւ��鏃�������̂��߂̏��v������ڍs�[�u���ɂ��đ��}�Ɍ������l�߂Ă��������āA�����ɑi���邱�Ƃ����肢�������B�s�m����������Ȃ�����u�����̏�����֗���50���Ƃ��邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��錻�s�́g�S�N���S�N���h�v�Ƒ��������I�ȕ��S�͑����邩������Ȃ����u���t�̈���ƌ��������m�ۂ���g�N�����x�̔��{�����h�v�̂�����Ƃ��邩�ɂ��č����̔��f�����łق����B���v�����͕K����������łɂ��Ƃ͌���Ȃ����A����17�N4���ɂ́A����ł�10���ɂȂ�\��ł���A���A�����10���ɍۂ��Ă̌y���ŗ����K�p�͈͂���̉����邱�Ƃł��낤�B�܂��A�����̑I���N���18�܂ň��������邱�Ƃ�����I�ƂȂ��Ă���܂ł�����A�N�����x�ɂ��č����̑I���Ɉς˂��D�̋@��ł�����ƍl����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�@�@

�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�